在采访过程中,我一直被感动着。这次采访经历,将成为我永生难忘的记忆。

——题记

2017年峨眉山实习,李世琴(右二)在给学生讲解知识点

戛然而止的生命音符

2018年7月30日,周一,下午五点左右,新疆阿克苏喀拉玉尔衮,此时天色明亮,光照充足。西南石油大学地球科学与技术学院副教授李世琴带领4名研究生结束了一天的实习,正在返程。

喀拉玉尔衮位于阿克苏偏东北位置,沿着吐和高速从阿克苏市区一路奔驰,大概两个小时可以达到。眼前的景色也从葱郁的林木变成戈壁荒漠。

上午十点半左右,李世琴租用的越野车把他们带到了喀拉玉尔衮的考察点,越野车无法前进的地方,师生五人下车开始步行。此前,他们购买了馕、饼干、面包作为午饭,每人背了五瓶矿泉水。

这天是考察的第五天。李世琴带领大家像往常一样沿着既定的考察路线,徒步行走了大概五公里,因为是背斜,多数时候,他们都要徒手攀爬石壁,为此李世琴专门设计定制了两个梯子,方便攀爬。

中午时分,他们在山里找了一个地方坐下来,吃了随身带着的馕等干粮,解决了午饭。

完成当天的地质构造数据采集任务后,一行人沿着来时的路线在干燥的河沟里往回走,离出口不远的地方司机在等着他们。他们约好了7点汇合返回住处。

据幸存者胡笙回忆,返程三公里时,晴朗的天气迅速“变脸”,突降暴雨,“雨水像瀑布一样从高处流下来”,在河沟里不断汇聚,前方突然塌方,河沟的水迅速涨到了腰部,五人艰难地爬到塌方的土堆上。倏忽间,夹杂着泥沙、石块等堆积物的雨水形成了洪流,把师生五人冲散。李世琴和王伟、黄晓萌、刘洁君三名研究生不幸遇难,把生命永远留在了中国地质的版图上。

两千里天山挽英烈,三千里山川生死别。

那个脸上总是洋溢着微笑、一身干劲似乎永远使不完的李世琴走了,那个总是和学生打成一片、身影永远在实验室忙碌的李世琴走了;那个不畏艰险、为地质事业翻山越岭的李世琴走了。

女儿再也见不到妈妈了。家里人都瞒着她,说妈妈去海外参加了一个机密的项目,要很久才回来。

夏青至今仍不愿相信,老同学李世琴真的走了。作为大学本科室友,“两人的关系比亲姐妹还要亲”,夏青正准备从新疆搬回成都,两人约好了要住在一个小区,一起接孩子放学,一起送孩子去兴趣班……“怎么突然就走了呢?”“闭上眼睛就觉得她还在我们身边没有离开一样。”

如果一切顺利,李世琴会在当天任务结束后请学生们吃大盘鸡和手抓饭,这是他们结束每天的工作后对自己的犒劳;会在8月5日完成考察任务,返回成都收拾屋子迎接老同学夏青;会在9月1日带着女儿去小学报名,这是女儿上小学的第一天,李世琴一定不会错过;会在年底放下手头的工作,让自己休息一下,陪着家人去海南旅游……

然而,一颗火热的心永远停止了跳动,只留下无尽的哀思与永久的怀念。

她是真心热爱地质工作

地质工作很艰苦,但在李世琴身上,却彰显着一种向上生长的蓬勃力量,因为热爱,李世琴像陀螺一样不知疲倦的旋转着。

去阿克苏地质考察前,7月22日,李世琴刚带领本科生结束了在峨眉山为期两周的野外地质实习。

据李世琴的同事范存辉介绍,野外实习是构造地质学的必修课之一,每年寒暑假学生都要到北碚、峨眉山等地进行野外实习,从2010年入职后,每年的地质实习都有李世琴的身影。范存辉回忆到,2013年在北碚地质实习时,李世琴的母亲脑瘤住院,为了不耽误实习,李世琴硬是憋着没说,等回去的时候,没能见到母亲最后一面。“她是真心喜欢地质工作,太拼了。”

2017级资源勘查专业的周力还记得一个多月前第一次见到李世琴的场景:穿着格子衬衫,休闲运动裤,背着一个黑色的双肩包,腰部系着一个小蜜蜂,皮肤有些像小麦色,女儿在她身后一蹦一跳的……因为没有人照顾,李世琴把女儿一起带到了峨眉山。

7月中旬的峨眉山温度最高可达三十五、六度,实习的师生冒着高温酷暑在野外行走,还要忍受蚊虫的叮咬。李世琴会随身带着驱蚊花露水,蚊虫多的地方就给学生喷一喷。

李世琴带的这队一共20个学生,全部都是男生。在野外行路时,李世琴都是走在最前面,“像个男生一样”,脚步很快。有时候这些男孩子走不动了,李世琴会回过头调侃他们:你们这些小男子汉还不如我啊,以后地质实习还有更辛苦的地方……

遇到陡坡,李世琴会自己先爬上去,观察地形,检查是否安全,确认安全后再爬下来,帮助学生通过。“李老师把大家当自己的孩子一样,生怕我们在途中磕到绊倒。”2017级实习学生牟蜚声还记得,李老师经常提醒大家要注意安全,“现在大部分都是独生子女,如果出了事情,父母的后半生该怎么过啊。”

今年峨眉山现场实习结束前,李世琴(中)与同学们合影

有时,李世琴会把女儿带到实习现场,让女儿一个人在旁边玩,自己给学生讲解知识点;不带女儿的时候,李世琴会拜托同事代为照看。因为女儿肠胃不好,李世琴还专门带了一个小锅给女儿熬粥喝。

现场实习结束当天,李世琴和同学们拍了合照。照片中,李世琴穿着蓝色T恤,休闲短裤,笑得像个孩子。“没想到这一别竟然是永远。”得知李世琴遇难后,周力给李老师的QQ发了一条消息:老师,和您说句晚安!

李世琴只带过2016级地质学专业的王宇两周的地质实习,王宇却打心里喜欢这个说话爱笑,眼睛弯成一条桥的老师,经常在朋友圈和李世琴互动。“记得实习时豆大的汗珠从李老师脸上额头上滑落到讲解板,李老师快速擦一下板子,脸上的汗从来没有时间擦。我们就拿书给老师遮挡住太阳。”

“每次野外实习,李老师都会走在最前面,尽可能地带我们去看更多的地质现象,并仔细为大家讲解,只要有一个同学没听懂,她就会反复讲。”已经在南京大学读研一的学生石静不会忘记这个没有“架子”的老师两次主动给他打电话,谦虚地向他请教编程的问题,“还不停地说谢谢。”

学生刘影记得期末考试前,在考场遇到了李世琴,李世琴温柔地拍拍她的头,问她复习好了没。“李老师说,要好好写,要写满哟!”

结束峨眉的实习,李世琴回到家里做了短暂的休息,之后先行去新疆把女儿送到在呼图壁的公公家里,7月25日下午2点左右与学生们在库尔勒汇合,乘着租赁的越野车前往了阿克苏。

对所有人都好,唯独忘了自己

喀拉玉尔衮山谷的风依旧吹着,风里依然有未唱完的歌。一个地质人39载春秋的音符在这个夏天戛然而止,这风或许会穿越时间的隧道,跨过岁月的沧桑,回到21年前的那个九月,那些年她在闹她在笑的场景依旧历历在目。

1997年,18岁的李世琴从云南昭通的小村庄考入了西南石油大学石油与天然气地质勘查专业。兄弟姐妹七人,李世琴年龄最小,又会读书,一直是家里的骄傲。

南充的夏天漫长炎热,留着“假小子头”的李世琴拿着行李来到了学校,李世琴家境并不富裕,入学的学费是父母卖土豆凑齐的。此时的李世琴可能还不太懂得地质工作的艰辛。

四年的大学生活李世琴过得努力而充实。在同学夏青的记忆里,李世琴刚入校时成绩并不是很突出,“但非常刻苦,特别努力”,每学期都拿奖学金。李世琴每天早早起床给室友占座,认真记录每一门课的笔记,期末时同学们都喜欢参考李世琴的笔记复习。帮同学打扫卫生、帮同学去教职工宿舍发报纸更是家常便饭。

毕业时,因为成绩优秀,李世琴被分配到了胜利油田,在孤岛采油厂担任技术员。夏青还记得,当时油田并不想要女生,怕女生不能吃苦,但李世琴他们一眼就看中了。

勤奋好学的李世琴在工作期间不懂就问,不会就学,业务能力不断提升。因为对石油地质工作的热爱,李世琴边工作边复习,2004年李世琴以优异的成绩考取了浙江大学地球科学系硕博连读研究生,并于2009年12月获得博士学位。博士毕业后,李世琴怀着对母校的情谊、对教育事业的热爱毅然选择回到西南石油大学,从事与构造地质学相关的教学工作。

同事王喜华回忆到,李世琴刚到学校时参加一堂课竞赛,因为语速太快被老教师批评。为了站稳讲台,李世琴找来同事指导,写了几页纸的讲稿,反复练习。“她知道自己不足,又很好学。”

“世琴的包里都是随时带着文献的,有时间就会拿出来看看。中午吃饭经常和学生去食堂吃,吃完就回到实验室工作,想把一切时间都利用起来。”王喜华说,“她对自己要求太高,太苦了。”

夏青也觉得,李世琴对自己“太抠门”。“作为一个女人,世琴自己没几件像样的衣服,也从来不化妆。大家一起出去买衣服,她总是空手而归。”夏青说,“世琴爱身边所有的人,唯独忘了爱自己。”

每次出差,李世琴都会给同事朋友带礼物;同事有事一个电话,她就放心手头工作去帮忙照顾同事孩子;学生没有被子,她就把自己家的被子抱来给学生用;学生奶奶过生日,她给学生发红包祝奶奶生日快乐;学生有心事,她总会耐心开导……

李世琴的一点一滴大家都记在心里,温暖着身边的每一个人。“从没见过她跟谁红过脸,从来都是笑呵呵的。”

对待身边人李世琴用心用情,对待学生李世琴尽心尽责,对待科研李世琴孜孜不倦。

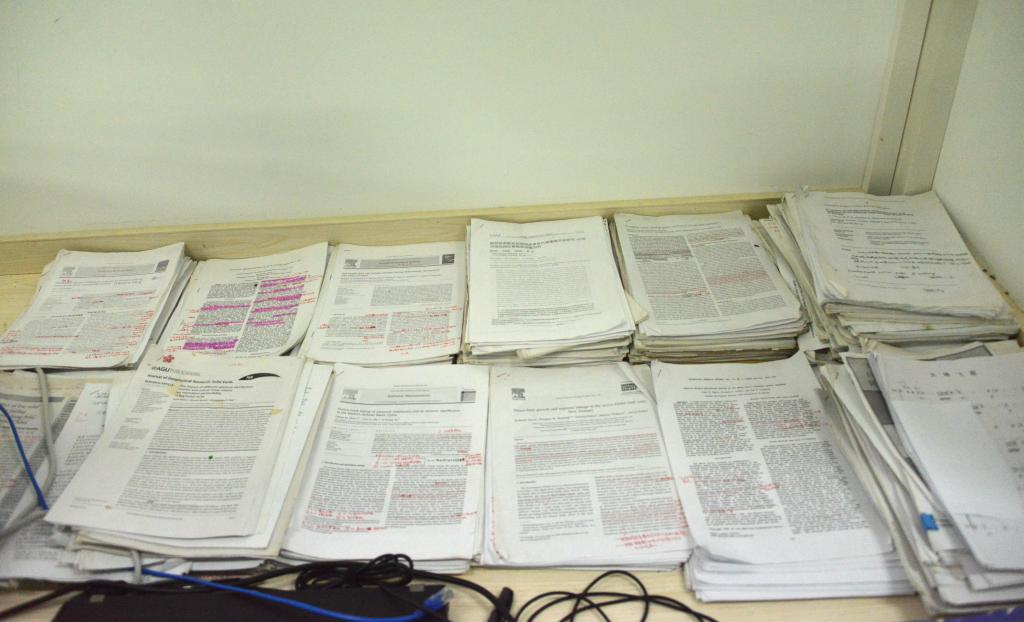

李世琴办公桌的一角摆放着标注了密密麻麻笔记的文献

实验室里,厚厚的一堆文献堆满了办公桌的一角,工作时,李世琴用不同颜色的笔在文献上标注出重点,每一篇文献上都有密密麻麻的笔记。鼻炎康、滴眼液、感冒灵等日常药品放置在办公桌上。

课堂上,李世琴总想着调动大家的积极性,创新教学方法,“ppt的图片都是李老师野外考察拍回来的现场图,很有说服力。”“李老师总是鼓励大家,温柔又耐心地解释各种问题。”。李世琴所带的《构造地质学》正在申请国家级精品在线课程。

一心扑在工作上的李世琴2010年入校,2014年评上副教授,先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家重大专项及省部级科研项目10余项,在国际刊物和国内核心刊物发表学术论文20余篇。

难说再见泪长流

噩耗传出,八方含悲。

同门师弟汪仁富得知消息后,悲恸不已。“师姐,你是一个如此善良美丽、乐观、热情的人,不应该有此劫难,上天太不公平啊!”“师姐,你把我的女儿像亲女儿一样对待,你还记得我们约定要带着两个小姑娘去摘菜吗?你怎么说话不算话呢……”

学生韩耀祖从新疆赶回成都。“成都是个多雨的城市,只是这雨雾中再没有你为我指点迷津,再听不到你爽朗的笑……姐,弟回来了,送你最后一程,愿天堂再无泥石流!”

王喜华忍着眼泪不敢把李世琴遇难的消息告诉自己的女儿,可女儿还是发现了。“女儿躲在被窝里一直哭,满屋子找世琴送给她的礼物,最后拿着一个棒棒糖说‘这个棒棒我再也不吃了,这是李阿姨送给我的。’”去新疆前,因为身体原因,王喜华还不断催促着李世琴去拿药调理。“她总是说忙,一直没有去医院。”

王宇知道李世琴遇难的消息后,痛哭了很久。“李老师对每个学生都很尊重,把学生当朋友,实习的短短两周,她记住了所有人的名字,你能感受到她对学生的用心。”王宇把手机里所有李世琴的照片都调成了黑白色,那是他不愿触碰的记忆。

“关于李老师的记忆仿佛还定格在昨天,怎么也不愿意相信这是真的。”石静读研前,专门找李老师推荐院校,毕业前还把毕业合影给李老师送去了一份。“当时李老师不在,心想以后还有机会见面……”

同事兼同门师弟余养里至今还记得来学校找工作时,世琴师姐帮着他逐字逐句修改ppt的场景。

学生们含着眼泪,捧着鲜花到地科院楼下,他们把一束束鲜花放在李世琴和同学们每天都要经过的地方,有的鲜花上写着:老师,一路走好!你们是英雄!

校友们万分悲伤,痛心不已。校友郭冀义专门撰文,称他们为“时代的战士学子的榜样”。

同学们为遇难师生送上鲜花

更多的人汇聚到微博里,表达哀思与怀念。

“我们来讲大地的故事,最终也会回到宇宙中去。愿你们能化作满天星,在我抬头望时,就能看见你们。为祖国加油,为民族争气!你们做到了,我也会的……”

“你们还没来得及讲完大地的故事,就走到宇宙中去了。愿你们的双眼化成星星,再看一看石大的春夏秋冬。”

“在天堂的你们,一定还想再看一眼桂湖的花朵,嘉陵江的朝阳。”

“热情朴素的李老师,像姐姐一样的李老师真的就这样走了吗?”

……

一句句朴实的话语寄托着大家最深切的悼念,一段段肺腑的文字诉说着大家无尽的悲伤。

那个把青春、热血和梦想献给地质、科研和学生的人走了。

在生命的最后一瞬,她想的是什么?她牵挂的是谁?是新学期要上一年级的女儿?是没来得及回去再看一眼的老父亲?还是她深爱的丈夫和朋友?

往后的校园里,再也看不到扎着马尾,骑着单车带着女儿的李世琴了;

往后的实验室,再也看不到伏案工作,认真研究文献,加班熬夜到凌晨的李世琴了;

往后的朋友圈,再也看不到分享学术动态,转发爱心众筹,晒女儿成长的李世琴了;

往后的相册里,所有关于她的照片都将永远定格,成为永恒的记忆。

魂兮归来!地质之魂不灭!

穿过鲜花,走过荆棘,只为心中那不变的地质梦想。李世琴用双手描绘祖国的疆土,用双脚丈量广袤的大地,用鲜血与汗水,承担了这份崇高的事业与责任。风尘仆仆的石大地质人,大山见证了他们的足迹,江河在聆听他们的故事,人民将铭记他们的荣光。西南石大人将传承和延续这种精神,继续为祖国加油、为民族争气,不断砥砺前行。

在李世琴的电脑桌面上有这样一句话:是狼就要练好牙,是羊就要练好腿。拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。信念、拼搏、奋斗是李世琴心中的不变的追求。

故事已经定格,初心永远跳动。如果有来生,李世琴还会选择从事地质工作吗?答案一定是肯定的!